Revista Alergia México Volumen 61, Núm. 4, octubre-diciembre 2014

Este artículo debe citarse como: Bedolla-Barajas M, Valdez-López F, Arceo-Barba J, Bedolla-Pulido TR y col. Frecuencia de sensibilización a pólenes de la subclase Rosidae en pacientes con alergia respiratoria. Rev Alergia Mex 2014;61:327-335.

Martín Bedolla-Barajas,1 Francisco Valdez-López,3 Julieta Arceo-Barba,4 Tonatiuh Ramses Bedolla-Pulido,5 Dante Hernández-Colín,2 Jaime Morales-Romero6

1Servicio de Alergia e Inmunología Clínica, División de Medicina Interna.

2Coordinación de Investigación.

Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca, Guadalajara, Jalisco, México.

3Servicio de Alergia e Inmunología Clínica, División de Pediatría, Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio

Alcalde, Guadalajara, Jalisco, México.

4Licenciatura en Medicina, Centro Universitario en Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara,

Guadalajara, Jalisco, México.

5Licenciatura en Medicina, Universidad Guadalajara Lamar, Guadalajara, Jalisco, México.

6Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.

Correspondencia: Dr. Martín Bedolla Barajas. Eulogio Parra 2330-301, 44650 Guadalajara, Jalisco, México. drmbedbar@gmail.com

Antecedentes: los estudios relacionados con los patrones de sensibilización a especies de aeroalergenos poco comunes son infrecuentes.

Objetivo: determinar la frecuencia de sensibilización a pólenes de relevancia alergológica provenientes de la subclase Rosidae en pacientes con alergia respiratoria.

Pacientes y método: estudio descriptivo y transversal en el que se incluyeron pacientes de manera consecutiva a un grupo con rinitis alérgica y a otro con asma. Se estudiaron mediante historia clínica, exploración física y reactividad cutánea a un panel de alergenos, que incluyó a las especies Prosopis, Schinus, Acacia y Eucalyptus. Se determinaron las frecuencias de sensibilización y sus intervalos de confianza a 95% (IC 95%) respectivos.

Resultados: se estudiaron 104 pacientes con rinitis alérgica y 99 con asma; en ambos grupos la media de edad se ubicó en la cuarta década de la vida y hubo predomino de mujeres. En los pacientes con rinitis alérgica se observó la siguiente frecuencia de sensibilización: mezquite 26.2% (IC 95%: 17.7 a 34.6%), pirul 11.5% (IC 95%: 5.4 a 17.6%), eucalipto 6.7% (IC 95%: 1.9 a 11.5%) y acacia 3% (IC 95%: 0.3 a 6.3%). En los sujetos con asma la conducta fue la siguiente: mezquite 13.1% (IC 95%: 6.5 a 19.7), pirul 7.1% (IC 95%: 2 a 12.2%), eucalipto 4 (IC 95%: 0.1 a 7.9%) y acacia 3% (IC 95%: 0.4 a 6.4). Los dos grupos manifestaron un predominio de sensibilización por los fresnos y encinos; al final se encontraron eucalipto, pino y acacia.

Conclusión: la capacidad de sensibilización de los árboles analizados, con excepción del mezquite, es menor.

Palabras clave: alergenos, Prosopis, Anacardiaceae, Acacia, Eucalyptus.

El conocimiento de la sensibilización a pólenes en pacientes con enfermedades respiratorias alérgicas forma parte de un análisis habitual. En consecuencia, el médico tratante está en condiciones de indicar a las personas susceptibles medidas para evitar el contacto con los alergenos; también le permite prescribir medicamentos oportunamente cuando las concentraciones de los alergenos se incrementan de manera natural en el medio ambiente y, finalmente, le ayuda a identificar a los pacientes aptos para recibir inmunoterapia específica.

Las circunstancias necesarias para que el proceso de sensibilización polínica se genere implican tres mecanismos principales: a) la participación de un sujeto genéticamente predispuesto para producir IgE específica de alergeno;1 b) que los granos de polen contengan antígenos capaces de inducir respuestas de hipersensibilidad tipo I2 y c) cambios en las condiciones climatológicas, como la lluvia o humedad, que pueden inducir hidratación de los granos de polen y su fragmentación, con la consecuente producción de aerosoles biológicos transportadores de alergenos.3 Sin embargo, debido al gran tamaño de los granos de polen y a la capacidad de la nariz de filtrar partículas mayores a 10 micras de diámetro, parece poco probable que éstos alcancen la vía aérea inferior en los pacientes con asma; para tal efecto se han propuesto varias hipótesis que pretenden explicar este fenómeno:4,5 absorción de los alergenos en la nariz y su posterior transporte a la vía aérea inferior, mecanismos reflejos que inducen afectación bronquial después de una reacción nasal e inhalación y penetración de pequeñas partículas que transportan el polen alergénico a las vías respiratorias inferiores.

La subclase Rosidae es la más grande, abarca incluso una tercera parte del grupo, que se subdivide en los géneros Acacia, Prosopis, Schinus y Eucalypthus con relevancia clínica alergológica.6

El género Acacia incluye más de 1,300 especies que se distribuyen en América, Australia, África y Asia,7 en México se reconocen cerca de 84 especies nativas y 34 endémicas.8 Las acacias son árboles perennifolios de 8 a 20 metros, de coloración marrón, con flores de color blanco o amarillo intenso, en ocasiones olorosas, que florecen durante todo el año. Su fruto es una legumbre de 5 a 8 cm de longitud de forma cilíndrica y los principales polinizadores son las abejas.9

Schinus molle es un género que se distribuye en la zona templada seca de la Altiplanicie de México, sobre todo en las regiones semiáridas de los estados de Durango, Coahuila, Veracruz y Oaxaca. Es originario de la región andina de Sudamérica, principalmente Perú, aunque se extiende de Ecuador a Chile y Bolivia. Son árboles perennifolios, de 4 a 8 m de altura, cuyo diámetro del tronco mide de 25 a 35 cm, producen flores muy pequeñas y numerosas, de color amarillento, mismas que abundan a inicio del año y sus frutos son drupas en racimos colgantes, de color rosado.10

Los mezquites, o el género Prosopis, son árboles y arbustos que abundan en los desiertos tropicales y subtropicales; son nativos de América del Norte y se encuentran principalmente en el desierto o las tierras áridas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México.11 Este género de plantas es productor de una gran cantidad de polen, mismo que se propaga por insectos o por el viento. Su periodo de polinización es de marzo a junio.12

De la familia Mirtáceas, sobresale el género Eucalyptus, que es originario de Australia y Tasmania, contiene más de 700 especies, distribuidas en climas mediterráneos, tropicales y subtropicales. Las dos especies más conocidas en México son E. globulus y E. camaldulensis. Poseen una altura promedio de 60 metros, con corteza color marrón que desprende tiras que dejan ver la corteza interior del árbol, posee flores solitarias blancas o rojas, su periodo de polinización es en diciembre y enero, sus frutos están recubiertos de una tapa azulada que contiene las semillas.13

Para tener una aproximación a los ejemplares de árboles con potencial de sensibilización alérgica, es necesario contar con datos fiables relacionados con las cantidades y especies existentes en cada aérea geográfica o, bien, tener recuentos de las concentraciones de pólenes en el ambiente. En ese sentido, en la zona metropolitana de Guadalajara no hay evidencia disponible de que alguno de estos elementos exista.

El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de sensibilización a pólenes de relevancia alergológica provenientes de la subclase Rosidae en pacientes con alergia respiratoria, rinitis alérgica o asma, que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Estudio descriptivo y transversal, realizado entre octubre de 2012 y enero de 2014, que incluyó dos grupos de pacientes, uno con rinitis alérgica y otro con asma. Se incluyeron hombres y mujeres, de 18 a 50 años de edad, residentes de la zona metropolitana de Guadalajara, que tuvieron al menos una prueba cutánea positiva a los alergenos probados. No se incluyeron mujeres embarazadas o sujetos con alguna de las siguientes comorbilidades: diabetes mellitus, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o inmunodeficiencias.

La rinitis alérgica se definió como la existencia de rinorrea, estornudos, prurito y obstrucción nasal tras la exposición a aeroalergenos.14 Por la frecuencia e intensidad de los síntomas, la rinitis se clasificó en intermitente o persistente y leve o moderada-severa, respectivamente.

El diagnóstico de asma se estableció por los síntomas de disnea episódica, sibilancias, tos y opresión en el tórax, acompañados de una espirometría forzada compatible con limitación del flujo aéreo y de reversibilidad. Según los hallazgos clínicos y de la espirometría forzada, cada paciente se clasificó en los distintos niveles de severidad: intermitente, persistente leve, moderada o grave.15

La subclase Rosidae16 es la flora derivada de la clase Magnoliopsida, entre los géneros de relevancia alergológica en México están: Acacia, Prosopis, Schinus y Eucalyptus. Para medir su frecuencia se consideró presente cuando se obtuvo una prueba cutánea positiva (tamaño de la pápula igual o mayor a 3 mm en relación con el control negativo).

Para realizar las pruebas cutáneas utilizamos la técnica de punción. Los aeroalergenos utilizados fueron glicerinados, en una concentración peso/ volumen 1:20, el panel lo conformaron 42 alergenos, que incluyeron: ácaros del polvo casero, epitelios, hongos, pólenes de malezas, pastos y los siguientes árboles: Acacia spp, Alnus spp, Casuarina spp, Cupressus lusitanica, Eucalyptus spp, Fraxinus uhdei, Juniperus spp, Pinnus spp, Populus spp, Prosopis spp, Quercus castanea y Schinus molle. Como controles positivo y negativo utilizamos histamina y glicerina, respectivamente.

Cada aeroalergeno se colocó sobre la cara anterior de ambos antebrazos, para la punción utilizamos lancetas marca Mizollen® (Hamburgo, Alemania). La interpretación de las pruebas se hizo 15 minutos después de la punción. Una prueba cutánea se consideró positiva cuando el tamaño de la pápula fue igual o mayor a 3 mm en relación con el control negativo.17

Todos los pacientes habían recibido indicaciones de suspender al menos una semana antes el consumo de medicamentos que pudieran interferir con el resultado de las pruebas (antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antagonistas de leucotrienos y esteroides).

Las espirometrías se realizaron con un espirómetro marca Master Screen Body PFT, Jaeger (Alemania); todas se hicieron durante la mañana y con los sujetos sentados. Se consideró reversibilidad de la obstrucción cuando el volumen espiratorio forzado en un segundo mejoró más de 12% y más de 200 mL después de la administración de un agonista beta 2 de acción corta inhalado (salbutamol 400 mcg).18 Previo a los procedimientos, los pacientes recibieron indicaciones de suspender la administración de broncodilatadores de acción corta y larga por lo menos 12 horas antes.

Luego de la entrevista clínica y el examen físico, a los pacientes que completaron los requisitos de selección se les realizaron las pruebas cutáneas y, en quienes fue necesario, se realizó también una espirometría forzada para valorar el grado de obstrucción de la vía aérea.

Los datos se analizaron con el programa SPSS versión 20.0 para Windows (IBM Co., Armonk, Nueva York, Estados Unidos). Se determinaron las frecuencias de sensibilización a los aeroalergenos y, en caso necesario, se estimaron los intervalos de confianza a 95% (IC 95%). En las variables continuas se calculó su media y desviación estándar.

Para participar en el estudio los pacientes firmaron un consentimiento informado por escrito. Esta investigación fue avalada por el Comité de Investigación y el Comité de Ética del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca.

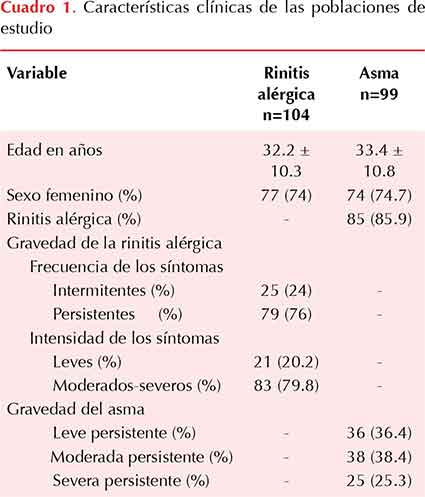

Se incluyeron 104 pacientes con rinitis alérgica y 99 con asma (Cuadro 1 ). En ambos grupos la edad media se ubicó en la cuarta década de la vida y se observó predomino del sexo femenino. El 85.9% de los pacientes con asma también tenía rinitis alérgica. Respecto de la gravedad de la enfermedad, los síntomas persistentes de rinitis alérgica representaron 76% y de intensidad moderada-severa, 79.8%. Poco más de 60% de los pacientes con asma tuvo un comportamiento moderado-severo de su enfermedad.

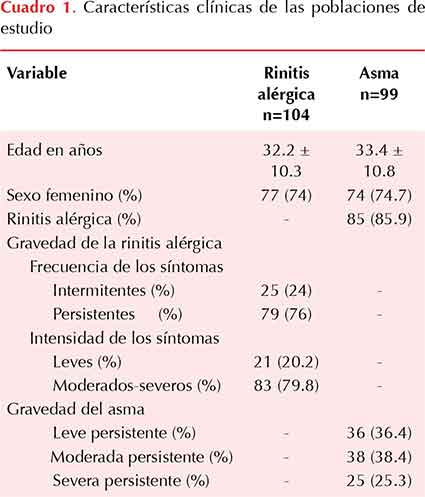

En cuanto a la categoría de aeroalergenos predominantes que estimularon sensibilización en los pacientes con rinitis alérgica predominaron los pólenes provenientes de los árboles (66.3%), seguidos de los pastos (Figura 1 ); en tanto que en los pacientes con asma, predominaron los ácaros del polvo casero, cucarachas, malezas y árboles (Figura 2 ).

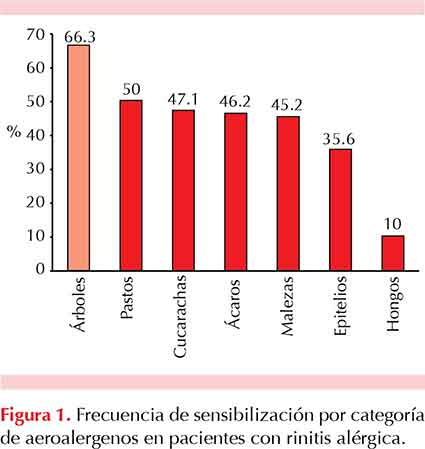

En los pacientes con rinitis alérgica, la frecuencia de sensibilización a los pólenes fue: mezquite

27/104 (26.2%; IC 95%: 17.7 a 34.6%), pirul 12/104 (11.5%; IC 95%: 5.4 a 17.6%), eucalipto 7/104 (6.7%; IC 95%: 1.9 a 11.5%) y acacia 3/104 (3.0%; IC 95%: 0.3 a 6.3%) (Figura 3 ).

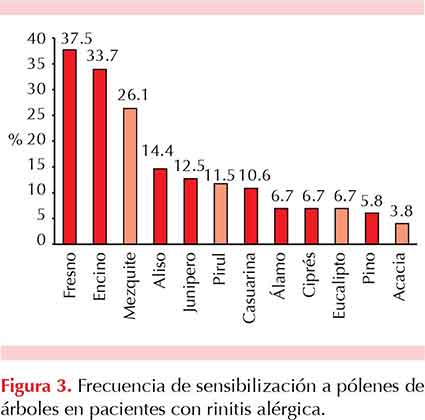

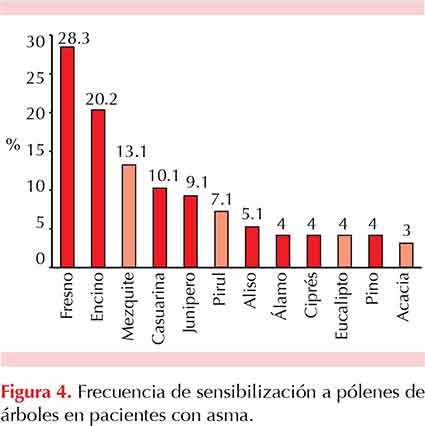

Los pacientes con asma mostraron la siguiente conducta: mezquite 13/99 (13.1%; IC 95%: 6.5 a 19.7%), pirul 7/99 (7.1%; IC 95%: 2 a 12.2%), eucalipto 4/99 (4%; IC 95%: 0.1 a 7.9%) y acacia 3/99 (3%; IC 95%: 0.4 a 6.4%) (Figura 4 ).

Ambos grupos mostraron un predominio de sensibilización a los pólenes provenientes de los fresnos y encinos, luego a los mezquites y, al final, a eucalipto, pino y acacia.

Esta investigación muestra que la capacidad de sensibilización de los pólenes de la subclase Rosidae en pacientes con alergia respiratoria, en relación con los pólenes provenientes de árboles como fresnos y encinos, tiende a ser menor.

En 2010, nuestro grupo evaluó la conducta de la prevalencia de sensibilización a aeroalergenos de nuestra región en diferentes modelos de padecimientos alérgicos y con diversos grupos de edad.19-22 Documentamos que en cuanto a los pólenes que conforman la subclase Rosidae relacionados con la alergia respiratoria, los mezquites y los eucaliptos han conservado su frecuencia de sensibilización de manera constante (Cuadro 2); sin embargo, no ha sucedido lo mismo con los pirules y las acacias, en los que observamos decremento. Las posibles explicaciones de este fenómeno tienen que ver con: a) la variación natural en la concentración de granos de polen en la atmósfera y el momento en que se efectúan las pruebas cutáneas, pues se espera que cuando las concentraciones son bajas, el riesgo de encontrar una prueba positiva es menor; b) menor cantidad de arbolado de estas especies, ya sea motivado por la deforestación o la contaminación con plagas, c) cambios en la calidad de los reactivos relacionados con la elaboración de los mismos; en este sentido, en nuestro hospital se administra el mismo tipo de alergenos desde hace 10 años; sin embargo, una de las limitantes de los reactivos en presentación peso/volumen es precisamente la falta de estandarización, lo que trae como consecuencia variaciones en la concentración del antígeno; d) posibles modificaciones de la temperatura del medio ambiente y su repercusión en la floración de las plantas; e) también debemos reconocer la posibilidad de un sesgo de selección de los pacientes, pues los que tienen síntomas intensos buscan atención médica con más frecuencia; esto quedó de manifiesto en nuestro estudio en el que observamos predominio de sujetos con rinitis alérgica y asma con comportamiento más grave.

Ahora, cuando se ha determinado la frecuencia de sensibilización, identificada ésta por pruebas cutáneas, el pirul mostró una proporción de 9% en el estado de Sonora y de 14% en el este de México,23 cantidades similares a las nuestras; en el caso del mezquite, éste sobresalió en la ciudad de Monterrey y en Sonora en una relación cercana a la aquí informada; las acacias y los eucaliptos no figuraron en el estudio, como consecuencia, su inclusión rutinaria en la evaluación de los pacientes atópicos espera ser determinada.

Al igual que con otro tipo de flora, el predominio de sensibilización a los mezquites, eucaliptos, pirules y acacias depende de la concentración de polen en el medio ambiente y del grado de exposición a ellos. Así tenemos regiones geográficas en las que la frecuencia de sensibilización es diferente a la mostrada en nuestro estudio. En países asiáticos la prevalencia de sensibilidad cutánea al polen de acacia fue muy superior a la nuestra: 21.5% de los sujetos con asma24 y 19% con rinitis alérgica;25 incluso en esta región existen áreas geográficas donde los pólenes no son los principales agentes sensibilizantes.26 En el caso del género Prosopis, en los países árabes se informó una frecuencia similar a la nuestra (24%),27 esto debido tal vez a que es uno de los árboles que mejor se adaptan a climas desérticos. De manera global, parece ser que los eucaliptos y los pirules tienen una frecuencia de sensibilización muy baja.26,28

Además, conseguimos evidenciar una preferencia de sensibilización de los pólenes en los pacientes con rinitis alérgica, sobre todo los procedentes de los árboles y, en el caso de los sujetos con asma, predominaron los alergenos de interiores, ácaros del polvo casero y cucarachas, seguidos por los pólenes de malezas. Esta conducta era esperada, porque el gran tamaño de los granos de polen, en relación con la capacidad de filtración de la nariz, hacen poco probable que alcancen la vía aérea inferior. Estos resultados contrastan con los encontrados por nosotros en 2010, en los que en poco más de 750 pacientes con rinitis alérgica se observó predominio de sensibilización a los ácaros y las cucarachas;22 de igual manera, difirieron de los encontrados en un grupo de sujetos con asma en los que predominó la sensibilización a los árboles.21 Las explicaciones de este hecho pueden encontrarse en las características del estudio y la selección de los pacientes, porque en el primero se trató de un estudio retrospectivo y en el segundo se incluyeron sujetos con asma no atópica.

La prevalencia de sensibilización a los pólenes de la subfamilia Rosidae es inferior a la de los pólenes procedentes de especies como Fraxinus o Quercus.